粒子径測定原理 動的光散乱法 DLS

動的光散乱法(DLS)は1 nm~数μmまでのサブミクロン以下の粒子径分布を簡便に評価できる、最も使用されている粒子径測定原理の一つです。その原理、特徴について記載します。

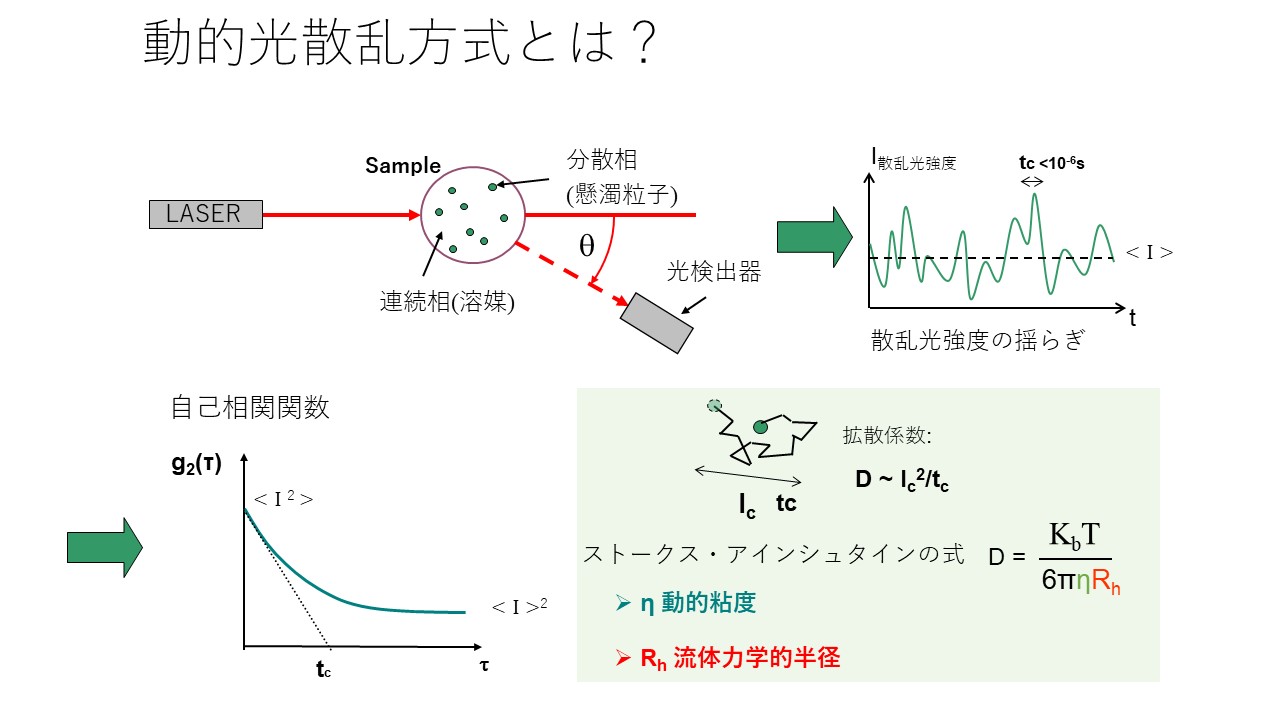

動的光散乱式の原理

DLSではレーザーを薄い懸濁液に照射します。懸濁液中の微粒子から得られる後方散乱光を検知することで散乱光のゆらぎを一定時間測定します。液中の微粒子は熱運動する溶媒分子によってブラウン運動を引き起こされ、散乱光のゆらぎは粒子のブラウン運動の速さに依存し、ブラウン運動は粒子が小さいほど速い性質があります。測定は、一定時間(相関時間)の散乱光のゆらぎの変化を検知し相関させることで自己相関関数という減衰曲線を取得します。

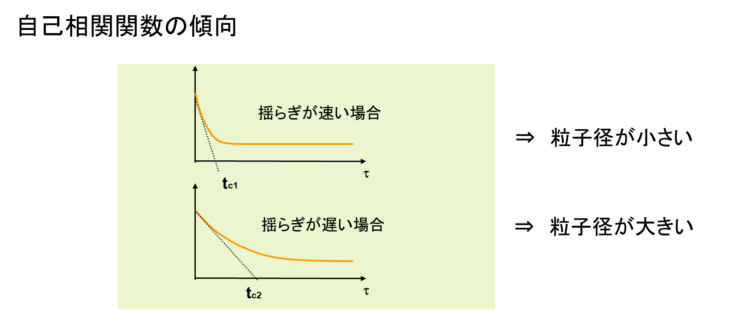

ゆらぎを定量的に表す拡散係数と粒子径の関係にストークス・アインシュタインの式があります。DLSでは自己相関関数からストークス・アインシュタインの式の拡散係数を計算し粒子径に換算します。実際の粒子径解析では測定された自己相関関数に最も合う粒子径分布の理論的な自己相関関数をソフトで計算し粒子径分布を解析します(フィッティング法)。粒子径解析は単分散のキュムラント解析が標準です。フィッティングの妥当性は自己相関関数の理論曲線と実験値を比較して判断します。

自己相関関数は、(溶媒が同じ場合、)粒子が小さいほど減衰が早くなりますので(ブラウン運動が速い)、自己相関関数の比較で粒子径差を比較することも可能です。散乱光を検出するために通常、粒子濃度が十分薄い状態で測定を行います。

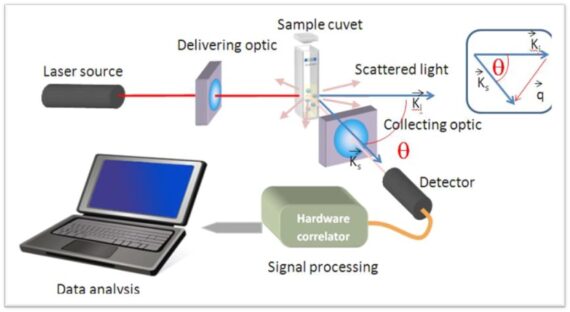

装置構成

以下は動的光散乱法の光子相関法の例です。光源からレーザー光をキュベット中のサンプルへ照射します。その後方散乱光を光子検出器で検知します。シグナルプロセッサーで相関関数を解析し、パソコンで粒子径解析をします。レーザードップラー式のゼータ電位測定も可能な装置もございます。

特徴

長所

・1μm以下が主に対象でナノ粒子を高感度に測定、単分散向け

・装置は小型で比較的安価

・簡便

短所

・分解能は高くないので多分散、凝集体の割合評価にはあまり向かない (光強度を検知しフィッティング法のため)

・数10秒で沈降が生じるサンプルは再現性が得られない、不確かになり不向き (ブラウン運動以外の動きが含まれてしまうため)

・高粘度は不向き 目安数100cP以下 (ブラウン運動をしづらいため)

必要な物性値

溶媒屈折率、溶媒粘度

但し体積基準、個数基準の粒子径分布を求めるには粒子屈折率も必要

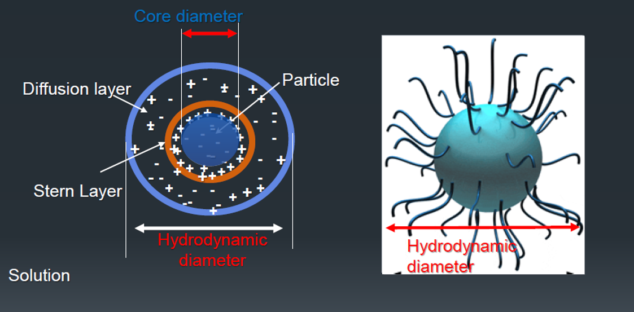

定義径と得られる粒子径分布

定義径

DLSはストークス・アインシュタインの式から粒子径を解析するため定義径は流体力学径です。これは粒子と共に運動するものを含んだ粒子径としてとらえます。そのため流体力学径は粒子周りの電気二重層や粒子に吸着した高分子の厚みの影響を受けた径となります。このことから、粒子への高分子の吸着を検知できます。別原理の小角散乱SAXや電気検知帯法は吸着物質は考慮されずコア粒子を測定します。

粒子径分布

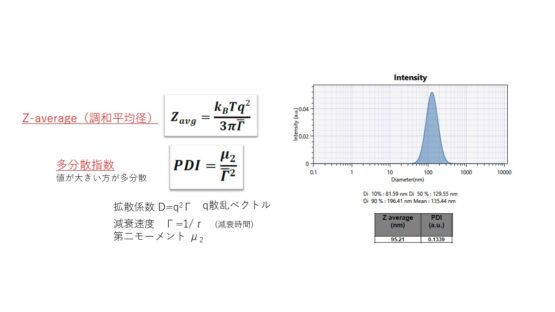

DLSの基本的な粒子径分布の表示方法は、光強度基準によるZ-average調和平均径とPDI多分散指数による表示です。単分散向けの一峰の対数正規分布によるキュムラント法によるフィッティング解析です。

粒子屈折率を使用して体積基準、個数基準の粒子径分布に換算することもできます。体積基準(重量基準)はレーザー回折式など多くの粒子径測定機で採用されています。個数基準は個数測定をする装置で使用されます。他原理と比較する場合は基準を合わせることが必要です。

DLSは単分散のキュムラント解析が基本ですが、多分散向けの解析法も複数存在し各装置メーカーでそれぞれ採用されております。

注意点

粒子径を簡便に測れるため汎用性が高いですが注意点があります。

再現性

再現性がよくない場合、以下が考えられます。

粒子の沈降・・目で見えなくても沈降している場合があります。1μm以上の場合は沈降が生じやすいです。

コンタミ ・・希釈液にチリなどがあると検知され安定しません。

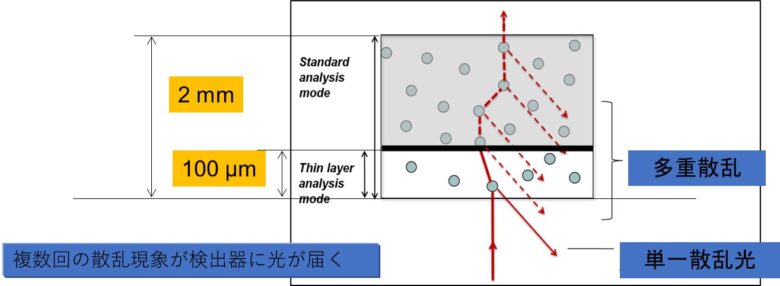

多重散乱

DLSは後方散乱光を測定します。粒子からの散乱は個々の粒子からの散乱光を測定することでその粒子径を解析することができます。しかしある濃度以上になると粒子個数が多いため1つの粒子からの散乱がさらに他の粒子でも散乱することが起きます(多重散乱)。複数の粒子で散乱が生じると散乱光の揺らぎが激しくなり解析で実際より小さく解析されます。これを防ぐため測定の際は多重散乱が生じない希薄系で測定を行います。

粒子間相互作用

ストークスアインシュタインの理論では個々の粒子が独立してブラウン運動をしている状態を仮定しています。状態粒子濃度が高い場合、粒子間の反発や引力の相互作用が生じる場合があり粒子径解析に影響します。数wt%以上の測定が可能な装置も販売されております。詳細やアプローチは弊社にお問い合わせ下さい。

弊社取り扱いの動的光散乱法の装置はこちら

VASCO 希薄から準濃厚、濃色対応

VASCO KIN insitu粒子モニター

THETIS ナノ粒子形状、粒子径測定

Benano 粒子径・ゼータ電位・分子量測定