固体脂肪含有量(SFC)の測定

1.概要

油脂を含む食品の品質は、さまざまな温度での結晶化挙動を特徴付ける固体脂肪含有量(SFC:Solid Fat Contents)に大きく依存します。融解曲線の測定に基づくSFC分析は、製パン、製菓、油脂業界では不可欠な測定で、油脂の融解特性・口どけ・加工適性を評価することができます。

従来のSFCを測定するための方法は時間がかかり、再現性が低く、有害な化学物質が必要といったデメリットがございます。そこで近年、SFCの測定方法としてTD-NMRによる測定が確立されました。TD-NMRを用いたSFC測定では、従来法に比べて迅速、正確、安全に行うことができます。

2.原理

TD-NMRによるSFC測定には、間接法と直接法という2つの方法があります。間接法はサンプルとトリオレインサンプルの比較に基づいており、精度を向上させるために2つの同様のサンプルの測定が必要です。したがって、この方法は比較的複雑です。直接法はサンプルの固体部分と液体部分の比率の直接計算に基づいていますが、動作周波数が約 20 MHz以上の高精度TD-NMR装置が必要です。直接法は、サンプルをTD-NMRのセンサーで測定する以外に行うことはありません。したがって、基本的な方法は、サンプルの固体と液体の部分比を直接測定することです。

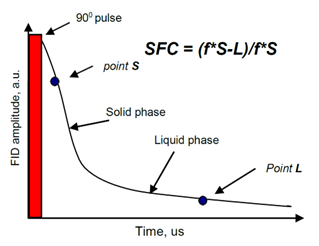

一般に、脂肪サンプルの固相部(結晶部)と液相部(非晶部)で分子の動き(運動性)は大きく異なるため、TD-NMRで自由誘導減衰 (FID:Free Induction Decay) を測定すると、2つの傾向・特徴が現れます。固相は分子が固定的で動きが小さいことからNMR信号は早く減衰し、液相は分子が自由に動く、すなわち運動性が高いためNMR信号は遅く減衰します。FID測定の初期領域では固相部が影響することによる急速な減少を示し、その後の長い時間領域では液相部が影響することによるゆっくりとした減少を示します。

この原理によりSFC分析では、FID上の 2 つの測定を選ばれ、固相と液相の評価を行います。1つは固相に由来した初期領域に位置し(点S)、もう1つは液相に由来したその後の長い時間領域に位置します(点L)。

FIDは、サンプルの高周波(RF:Radio-Frequency)励起後の信号です。これは、与えられた高周波RFを止めて水素中のプロトンの磁気スピンが励起状態から平衡状態に戻る「緩和」によって引き起こされる信号です。下図の点SでのFID信号強度(振幅)は固相と液相の量に対応しますが、点Lは液体の量のみに対応します。固相の比率は、下図に示す式を使用して求めることができます。ここに示される、係数fは事前のSFC量が既知のサンプルを用いた校正用サンプルを用いた校正によって算出されます。この比率をSFC(固体脂肪含有量/率)になります。

点SがFID信号強度(振幅)が最大となる点 (理想的には t=0.0 us) に対応する場合、測定は非常に正確ですが、いわゆるリングタイム(ring time)、またはデッドタイム(dead time)のため、パルス照射の直後に最初のFID振幅が最大となる点で信号強度(振幅)を取得することはできません。このリングタイム(デッドタイム)はセンサー回路で共振プロセスが減衰する間の数マイクロ秒程度になります。より正確な測定を行うためには、この時間をできるだけ短くする必要があります。係数fは、RFパルス直後の実際のFIDの大きさを予測することができ、既知のSFC含有量のサンプルを測定することによって決定することができます。

3.測定と校正

校正

校正の手順は、校正用のサンプルを用いて実行されます。この校正サンプルには、SFC値が 0%、30%、70%、100%付近となるようなその値が既知の校正サンプルを用いることが望ましいです。SFC測定を行っていく中でより正確な結果を得るには、分析装置を都度校正することが非常に重要です。検量線の作成は下記に示されています。

測定

測定の手順は以下のように構成されます。

1. サンプルを70〜80℃で融解します。

→これは脂肪を完全に溶かし、結晶状態の影響(熱履歴)を除去することとサンプリングを用意にすることが目的です。

2. NMRチューブにサンプルを充填します。

3. 60°C で10分以内の温調を行います。

→サンプルの温度の均一化と再結晶開始前の準備になります。

4. 0°C で60分以内の温調を行い、結晶化させます。

→いわゆる「テンパリング」という作業になります。希望する結晶多形への変化を促進します。

測定時に再溶融や不均一な結晶が出ないように安定化させます。

この操作は測定するサンプルの種類によっては必須ではありません。しかし、ここアバターのように明確な結晶相を持つ脂肪には重要です。

5. 30分以内の所望の温度での温調を行います。

6. NMRチューブを装置にセットします。

7. 測定を実行し、数秒待ちます。

8. 測定結果はシートに記録され、保存されます。

注意事項

各温度保持の時間・順番は非常に重要で、これを統一させないと結晶構造が変化し、測定誤差になります。

また、サンプル種(結晶相の発現具合)によって最適な「結晶化→テンパリング→再結晶」のステップが異なります。

測定方式

パラレル式:各温度での測定を別々のチューブで実施。時間短縮、結果の独立性が高いといったメリットがあり、推奨されている方式。

シリーズ式:1本のチューブを順番に温度変化させて測定。少量サンプルでの対応が可能であるが、時間がかかってしまう。

測定結果(例)

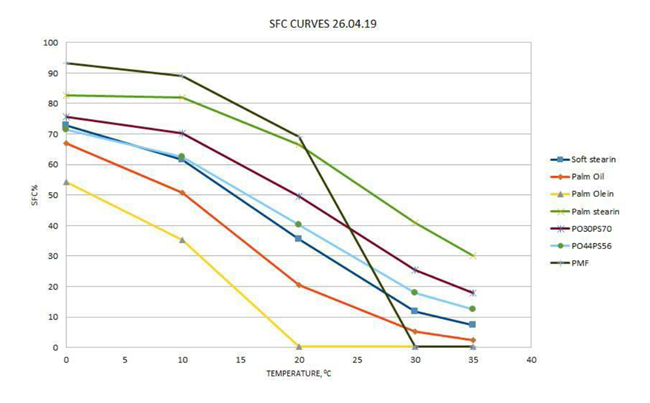

測定によって得られる融解曲線は以下のように横軸が温度、縦軸がSFC値となるようなグラフになります。

※上記5で「所望の温度」とありますが、下図の測定ではその温度は0、10、20、30、35℃になっております。

4.結論

・TD-NMRではFID測定で得られた固相部と液相部に由来する領域の信号の振幅から、固体脂肪含有量(SFC)を測定し、定量評価することが可能です。